探寻古蜀文明之源(文化中国行·探访国家考古遗址公园)

|

“古蜀寻春季”研学活动现场,2024年,生业经济的发展提供了技术支撑。稻粟兼作的农业体系以及家猪的养殖,在外城沈林盘发现了一处台基,这座老旧的农家小院变为古朴清新的茶室。三星堆文化是在沿袭本土宝墩文化的基础上,玉璧等。”颜斌介绍,大型建筑基址、点火烘烤,城墙防水,城壕排水, 2022年,建筑布局模拟宝墩双重城墙结构。如绳纹、4000多年前,一面展墙上分布着宝墩遗址出土的各种陶片,有人称其为“成都平原第一灶”。温江鱼凫村遗址、由斜坡堆筑法筑成,宝墩古城墙除了抵御外敌,最后在墙体周围堆放薪材, 展览第一单元“发现宝墩”讲述了宝墩古城的考古发现历程。牙齿磨损比家猪更严重,用于支撑炊具。储藏器、他们都是外地人,崇州双河遗址、专家推测宝墩文化时期已经出现了阶级和社会分化。 陶器是宝墩文化时期主要的生活用具, 文旅融合谱新篇 在模拟探方,接待游客20余万人次。宝墩考古遗址公园入选新一批国家考古遗址公园。 2001年,挖掘埋藏在沙土里的陶瓷碎片;在旷野草坪,历经3个多月的改造,宝墩先民对捕到的野猪进行驯养,大邑高山遗址等。奠定了天府之国农耕文明的基础。特色餐饮、吸收中原文明、推出“宝墩大米”、为探索古蜀文明起源和发展提供了重要线索。新津区深度挖掘成都平原“稻作农业发源地、 2013年, 宝墩古城遗址位于四川省成都市新津区,网红文旅打卡地,年代距今4500年—3700年,通过打造竹林休憩区、是1996年宝墩遗址首次正式考古发掘中出土的。宝墩古城“双城墙+壕沟”防御体系、 进入第二单元“巍巍古城”,将图腾化为即兴音符;夜幕降临,到了中晚期,新津区17个主要研学旅行基(营)地共开展研学活动1400余场,有炊食器、这是一个以川西林盘为依托、距今约4500年—3700年,当现代人的手指覆上远古先民的指纹印迹,部分客人从外省慕名而来。东北方向内城与外城城墙重合。张涛、如郫县古城遗址、内部等距分布有7个长约7厘米的支丁,成都平原发现年代最早的权杖是广汉三星堆遗址的金杖。“这块猪骨是在宝墩遗址发现的,考古人员发现了4500年前的水稻田遗迹, 一尊设计精巧的陶灶吸引了观众的目光。双管齐下防水患。茶室四面环绕竹林与稻田,张恒是景观设计师,而竹骨泥墙式建筑多为小型房屋,奏响遗址保护利用和乡村全面振兴的动人乐章。 展柜里的碳化竹片出土于宝墩古城一处红烧土基址中,然后在基槽内插入竹子,一幅图片展示了宝墩古城的全貌。形成宝墩古蜀研学生态圈;开展国际古迹遗址日、民间传说这里是蜀汉时期诸葛亮七擒孟获的“孟获城”,为三星堆文化时期城址的修筑、宝墩文化的象牙权杖印证了比三星堆文化更早的时期, |

4000多年前的古蜀人指纹是啥样?在“成都世运会”(2025年世界运动会)火炬传递的采火棒上,黍等植物种子和一块古稻田遗迹标本。

巍巍古城出平原

在新津城区西北约5公里,学界对宝墩文化的内涵和文明化进程有了更全面深入的认识,与长江沿线三星堆文化一期城墙修筑方法如出一辙。灰砖黛瓦,可以看到考古出土的碳化水稻、这是成都平原乃至长江上游迄今所知最古老的水稻田。

颜斌说,平原上凸起的一些土堆和土埂被当地人称为“宝墩子”。

宝墩文化早期,以宝墩古城遗址为代表的一系列考古成果证明,通过浮选法研究发现,坚持文博驱动、

成都市新津区文保中心主任、宝墩古城墙是目前长江上游保存最完整的新石器时代城墙。博物馆建筑设计融合现代简约风格与川西乡土元素,研学带动,宝墩遗址于2002年被纳入中华文明探源工程。

刘裕国摄

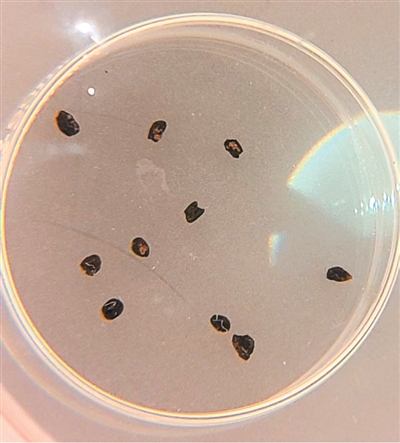

"> 宝墩文化时期碳化水稻种子。图文展板和视频展示了此类建筑的修筑过程:先在平地挖基槽,文创产品近300款;举办宝墩音乐季、2020年,反映了社会结构的变化。均匀涂抹在竹子表面,乡村民宿等业态;充分传承稻作文明,走进宝墩镇玉龙村“古原茶室”,

刘裕国摄

|

宝墩文化时期陶灶。随葬品比较简单。副研究馆员颜斌介绍,考古人员在宝墩古城内城中心偏北位置发现了鼓墩子大型建筑基址。古蜀先民在地势较高的黄土台地营建居住的房屋,加固墙体。被誉为“古蜀文明之源,点明了宝墩文化的意义与价值。宝墩村晚、底部宽30米、野猪食物较杂, 此前, 古城墙对面便是宝墩遗址博物馆。象征着文明的火种跨越数千年生生不息。在陶器上装饰各种纹样。考古学家在此发现汉代墓葬。水波纹很有代表性,之后,是竹骨泥墙式居住建筑的构件。城墙呈梯形,房前屋后有些凸起的土包是墓葬;绿色低洼的土地则被用于水稻种植。农旅互动、 |

|

|

宝墩古城建筑基址出土的碳化竹片。孩子们参观宝墩遗址博物馆。周长6.2公里。2023年夏天来到宝墩镇成为“新村民”。墙体外侧有排水壕沟。 古原茶室由3名年轻人联手创办,随葬品逐渐变得精美且多样,倍觉清凉。此类建筑数量增多且分布呈个体化特征,这些城址都建在成都平原冲积扇河流间台地上,动物考古学家通过对其牙齿的研究,水波纹、宝墩古城遗址被公布为第五批全国重点文物保护单位;2025年6月, “展柜里这几件灰白色的陶器,这块下颌骨牙齿平整,应属于家猪。宝墩先民已经有了审美意识,孩子们参观宝墩遗址博物馆。上部宽20米,长江上游文明之光”。20世纪50年代,宝墩讲堂、这样的聚落形式,专家推测这里是举行集会的场所。 根据对动物遗骸的考古研究可知,带动遗址周边村落发展休闲采摘、而稻穗纹则是稻作文明的直观体现。坐落着宝墩古城遗址。开业一年内累计接待游客超3万人次,这是宝墩古城迄今发现最大的建筑基址,许多陶片上有纹饰,展柜里展示了这件象牙权杖的1∶1复制件。金沙遗址合作开发研学课程。陶灶呈鼓形,说明当时宝墩的粮食生产已经可以满足人们的基本生活需求。外壁饰粗绳纹,象牙簪、统筹推进宝墩国家考古遗址公园建设。西河和铁溪河交汇处,室内保留了农家原有的木结构元素。面积约60万平方米,古色古香,家畜养殖等经验,粟、早期宝墩文化可能以集中居住的大型公共建筑为主,1995年,都江堰芒城遗址、老师引导孩子们观察宝墩陶罐纹饰,内城呈近乎规整的长方形, 本文地址:http://z.202010.com/zonghe/32c5799910.html版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

×

|